Höhlenstein

"Auf einem wasserreichen, steinigen und mühevollen Weg stiegen wir weiter empor, entlang einem uns entgegen fliesenden Gewässer, und erreichten eine einsame Herberge, welche zum hohlen Gestein -Holenstein- bezeichnet wurde. Während die Pferde außerhalb des Eingangs zurückblieben, traten wir in das Haus und erwärmten uns, da es kalt war; wir fanden die ganze Familie und Kinder vor, welche unsere Sprache gebrauchten, unwissend der italienischen Sprache, als ob sie 40 Meilen davon entfernt gewesen wären. Mit großer Genugtuung unterhielt ich mich mit den Knaben und erfreute mich, von Ihnen die deutsche Sprache zu hören. Jenes Haus steht in Einsamkeit, weder drei deutsche Meilen vorher noch nachher, trifft man auf eine andere Behausung, weil das Tal sandig und unfruchtbar ist. Es ist bekannt, dass vor Erbauung jener Herberge in diesem Abschnitt, nachts, infolge Erfrierung und Durst, viele umkamen. Deshalb wurde jenes Haus dort als Unterkunft für die Reisenden erbaut"(1). Mit diesen im Kirchenlatein des späten Mittelalters verfassten Sätzen, berichtet Pater Felix Schmied im Jänner 1484, auf seiner Rückreise von der Pilgerfahrt aus dem Heiligen Land in das heimatliche Schwaben, über seinen kurzen Aufenthalt in Höhlenstein. Mit dem Hospiz in Ospitale, stellte Höhlenstein bis zu Anfang des 19. Jahrunderts, die einzige sichere Unterkunft dar, mit welcher der Reisende auf dem riskanten und mühseligen Karrenweg zwischen Toblach und Ampezzo rechnen konnte. Seit wann die Herberge durch die Familie Baur bewirtschaftet worden ist, bleibt ungewiss. Jedenfalls ist bekannt, dass 1764 zwischen Anton Paur aus dem Höhlenstein und der Gemeinde Toblach, ein Vertrag zur Kalklieferung für den Bau der neuen Kirche abgeschlossen wurde (2).

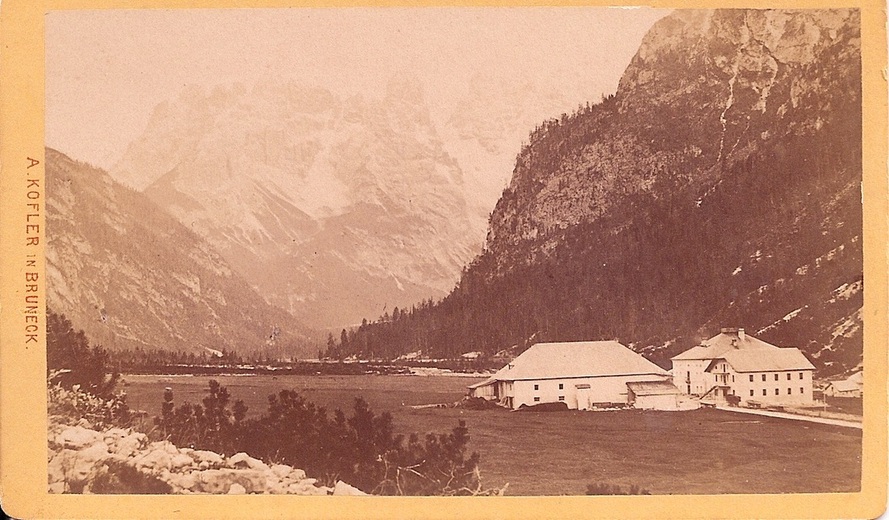

Die Vollendung der neuen Reichstrasse von Toblach nach Cortina d'Ampezzo im Jahre 1829, bewirkte gegenüber der alten, berühmt-berüchtigten Strada d'Alemagna eine grundlegende Verbesserung der Verkehrsverhältnisse. Mit Eröffnung des regulären Postverkehrs im Jahre 1832, wurde Höhlenstein zur k.k. Poststation und Herr Josef Baur zum k.k. Postmeister.

Herr Josef Baur war einer der ersten Pioniere des Fremdenverkehrs und erkannte wohl vor vielen anderen, welch immenses Potential darin, für die Entwicklung der gesamten Region steckte. "Die wirklich vortreffliche Unterkunft und Bewirthung, die man hier im Hause des Herrn Baur findet, verbunden mit der liebenswürdigsten und freundschaftlichen Unterstützung, die der Reisende für alle seine Wünsche und Zwecke und Pläne erhält. Landro ist Poststation, die einzige zwischen Toblach und Cortina d'Ampezzo. Herr Bauer hat in den letzten Jahren das Gasthaus umgebaut und sehr erweitert, überdies ein zweites großes Haus auf der anderen Straßenseite gebaut und hier eine "Pension" unter bescheidenen Bedingungen eingeführt" (3). Mit diesen Worten großen Lobs, beschreibt Paul Grohmann im Jahre 1877, seine Erfahrungen im Hause des Herrn Baur.

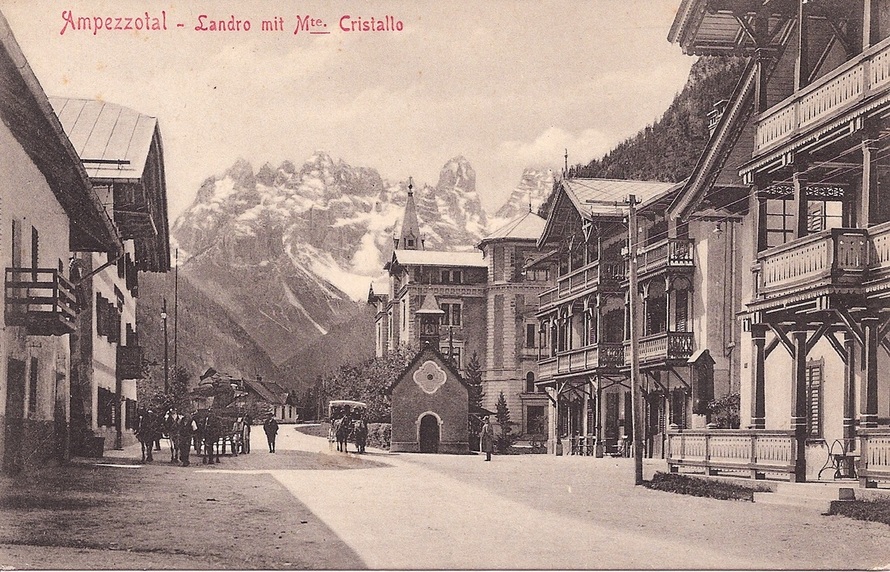

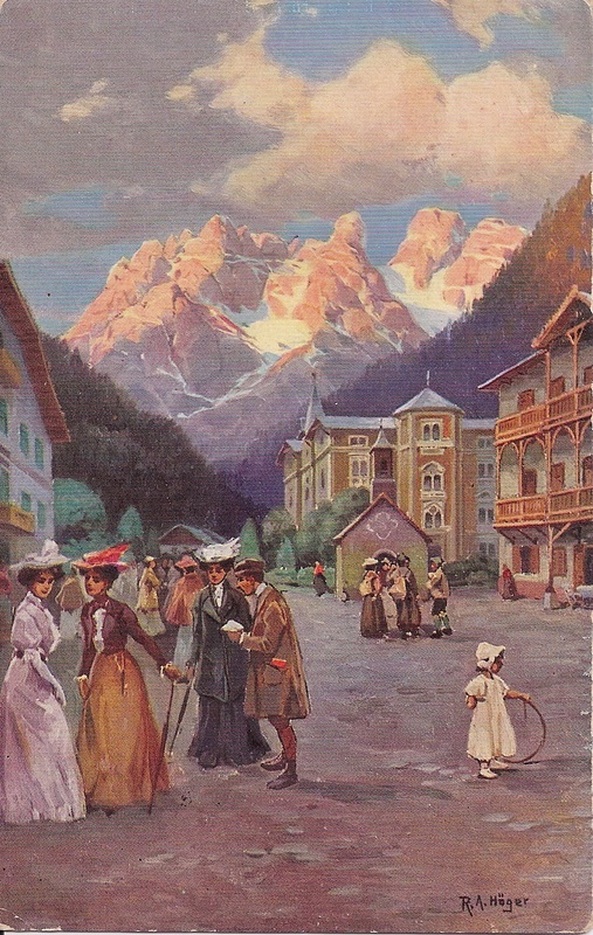

In den ersten Jahren nach Eröffnung der Pustertalbahn, stieg der Tourismusverkehr im Höhlensteintal sprunghaft an. Das Hotel Baur profitierte von seiner günstigen Lage, als idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Klettertouren in die umliegende Dolomitenwelt und von seinem einmaligen, direkten Blick auf die Drei Zinnen. Wohl vorwiegend aus Marketing-Überlegungen heraus, wurden die ursprünglichen Flurnamen Höhlenstein und Höhlensteintal, zunehmend von den werbeträchtigeren, italienischen Bezeichnungen Landro und Ampezzotal verdrängt. In den Jahren entstand eine weitangelegte Hotelkolonie mit modernen Komforts (z.B. elektrisches Licht) und einem vielseitigen Leistungsangebot (u.a. Lawn-Tennisplatz, Parkanlagen). Unter der Führung des gleichnamigen Sohnes, Josef Baur, entwickelte sich das Hotel zur wohl mondänsten und luxuriösesten Absteige der Gegend. Auf welche sozial gehobene und finanzkräftige Kundschaft das Angebot des Herrn Baur zur Jahrhundertwende ausgerichtet war, läßt sich indirekt aus den Rezepten des Kochbuches der langjährigen Chefköchin Anna Tagwerker erahnen (z.B. russischer Kaviar, Austern, Schildkröten, Hummer, Gänseleberpastete, Trüffel, usw.) (4).

Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document.

Ein jähes Ende war dem Hotel Bauer durch den Ausbruch des 1.Weltkrieges an der Dolomitenfront beschieden. Nur wenige Tage vor dem 23.Mai 1915, an welchem das Italienische Königreich, nach kurzfristiger Kündigung des Dreibunds, Österreich-Ungarn den Krieg erklärte, wurde die gesamte Hotelkolonie auf Befehl des zuständigen österreichischen Militärkommandos gesprengt. Zum Verhängnis war dem Hotel Baur die Nähe zu dem in den 80-ziger Jahren des 19.Jahrhunderts erbauten Sperrwerk, an der nördlich gelegenen Talenge geworden. Um den Mörser- und Kanonen-Batterien freies Schussfeld gegen den annähernden Feind zu gewährleisten, musste das "Hindernis" ausgeräumt werden. Abgesehen von den wirtschaftlich ruinösen Folgen und der persönlichen Tragik dieses Ereignisses für Herrn Josef Baur, bestürzt noch heute die Ironie des Schicksals: Weil das Sperrwerk veraltet war und der neuen Waffentechnik nicht hätte standhalten können, wurde dasselbe in den darauffolgenden Wochen desarmiert und aufgegeben. Das Kirchlein inmitten der Hotelkolonie hat man sich sehr wohl gehütet zu sprengen und steht immer noch an seiner ursprünglichen Stelle.

Quellennachweis

(1) Fratris Felicis Fabri, Evagatorium in Terrae Sancte, Arabiae et Egypti, Volumen Tertium, Literarischer Verein Stuttgart, 1849, Seite 450.

(2) Karl Wolfsgruber und Andreas Walder, Die Pfarrkirche des Heiligen Johannes d.T., Toblach, 1982, Seite 18. (3) Paul Grohmann, Wanderungen in den Dolomiten, Verlag von Carl Gerold's Sohn, Wien 1877, Seite 183.

(4) Anna Tagwerker, Neuestes Kochbuch für feine und bürgerliche Küche, Verlag der Deutschen Buchdruckerei GmbH, Innsbruck, 1915.